Blog educativo destinado a los alumnos de Historia del Mundo Contemporáneo de 1º de Bachillerato.

miércoles, 29 de octubre de 2008

Conceptos del tema: La Independencia de EE.UU.

La independencia de EE.UU.

INDEPENDENCIA DE EE.UU.

1.- Causas de

S. XVIII: Trece colonias inglesas en la costa atlántica de América del Norte.

Economía

- Economía de base agraria.

- Comercio a lo largo de los ríos y costas.

- Monopolio comercial por parte de G. Bretaña: sólo se podía comerciar con la metrópoli y con barcos británicos.

- Inglaterra se reserva el derecho de exportación de tabaco, azúcar, pieles y efectos navales (sectores más dinámicos)

- Contrabando de las colonias con las colonias españolas del Caribe.

Sociedad

- Igualitaria al norte.

- Señorial y aristocrática en el sur esclavista.

Política

- Consejos y Asambleas coloniales (no eran representativas).

- Colaboraban con los gobernadores en los asuntos locales

Guerra de los Siete Años: 1756-1763 (entre Francia e Inglaterra). Victoria inglesa.

Tratado de París (1763).

- El gobierno de Londres pretende subir los impuestos a las colonias para sufragar los gastos de la guerra.

- Nuevos impuestos: sobre el azúcar (Sugar Act, 1764) y el papel sellado (Stamp Act, 1765).

- Protestas de los colonos (comerciantes e ilustrados). Anulación del Stamp Act.

- 1765: motines. Se reúne en N. York un congreso de representantes de 9 colonias que niega autoridad al Parlamento británico para imponer impuestos, al no tener representantes de las colonias.

- 1767: Impuesto del té. Motín del té en Boston. (1773)

2.- Desarrollo de

2 Fases:

Primera fase:

- Preparaciones militares por parte de los colonos. Guerra de guerrillas.

- Enfrentamiento entre los colonos y tropas británicas: (Lexington y Concord, 18 abril 1775).

- Rebelión armada generalizada. Bostón sitiada por los sublevados.

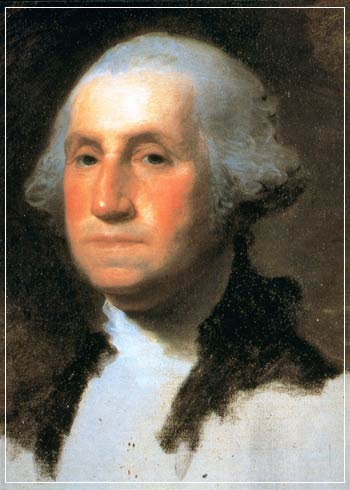

- Se nombra a George Washington comandante en jefe de los sublevados.

- Declaración de Independencia de Estados Unidos: 4 de julio de 1776.

- Victoria de las milicias de Washington en Saratoga (1777)

Segunda fase:

- La pugna se convierte en un conflicto internacional por los intereses de las potencias:

- Francia reconoce a los EE.UU. Se mandan tropas y voluntarios a luchar junto a los colonos.

- Holanda y España contribuyen con dinero y material de guerra a la causa de los rebeldes.

- Francia y España declaran la guerra a Inglaterra.

- Rendición de Yorktown (1781)

- Tratado de Versalles (1783). Fin de la guerra. Inglaterra concede la independencia a las colonias.

3.- El liberalismo político de EE.UU.

Las 13 colonias se declaran en principio Estados independientes. Alexander Hamilton propuso una Constitución común a todos los estados.

Congreso de Filadelfia (1787): los padres de

Principios básicos de

Soberanía nacional : origen del poder en el pueblo.

Libertad: concepción individualista (ausencia de trabas para el desarrollo del individuo)

- Oposición a la tiranía.

- Garantías jurídicas del ciudadano.

- Supresión de cualquier intervención de los poderes públicos en la economía.

Esta concepción de la libertad refuerza la influencia de los más fuertes y acusa la indefensión de los desvalidos y será criticada por los pensadores sociales posteriores.

Igualdad (no fue efectiva ni en lo económico ni en lo político, necesitando una larga lucha para generalizar el derecho de voto)

Independencia: derecho de rebelión contra el tirano.

Felicidad: es una idea constante de la filosofía del S. XVIII.

Organización política:

- Federalismo (Los Estados pueden unirse o separarse libremente)

- División de poderes :

- Ejecutivo: Presidente, elegido por sufragio indirecto. (Sufragio universal masculino de la población blanca), para cuatro años. Amplios poderes (Presidencialismo):

- El Presidente nombra a los miembros del Gobierno, tiene el mando supremo de los Ejércitos (Comandante en Jefe), podía promulgar leyes, y tenía derecho de veto. George Washington fue el primer presidente.

- Legislativo: dos cámaras: Senado (representa a los Estados) y Cámara de Representantes (representa al pueblo). El Parlamento aprobaba los impuestos y presupuestos, hacía las leyes y declaraba la guerra y la paz.

- Judicial: independiente e imparcial. Tribunal Supremo: seis miembros nombrados por el presidente. Vela por la constitucionalidad de las leyes.

-

domingo, 26 de octubre de 2008

Textos sobre el absolutismo

Dios estableció a los reyes como sus ministros y reina a través de ellos sobre los pueblos (...)

Los príncipes actúan como ministros de Dios y sus lugartenientes en al tierra. Por medio de ellos Dios ejercita su imperio. Por ello el trono real no es el trono de un hombre sino el de Dios mismo.

Se desprende de todo ello que la persona del rey es sagrada y que atentar contra ella es un sacrilegio.

BOSSUET, La política según las Sagradas Escrituras, Libro III

Como si estuviera permitido olvidar que sólo en mi persona reside el poder soberano (...) que es exclusivamente de mí de quien mis Cortes obtienen su justicia y su autoridad; que la plenitud de esta autoridad, que ejercen en mi nombre, permanece siempre en mí y que su uso jamás puede ser puesto en mi contra; que es a mí a quien pertenece el poder legislativo (...); que todo el orden público emana de mi persona.

LUIS XIV, Declaración al Parlamento de París, 3 de marzo de 1766

Textos sobre la Ilustración

La separación de poderes

“En cada Estado hay tres clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo de las cosas pertenecientes al derecho de gentes, y el ejecutivo de las que pertenecen al civil. Por el primero, el príncipe o magistrado hace las leyes para cierto tiempo o para siempre, y corrige o deroga las que están hechas. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones; y por el tercero, castiga los crímenes o decide las contiendas de los particulares. Este último se llama poder judicial; y el otro, simplemente, poder ejecutivo del Estado (…)

Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en la misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo.

Así también sucede cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador, y estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor”

MONTESQUIEU: El espíritu de las leyes, 1748.

Defensa de las ciencias útiles

Yo no me detendré en asegurar a la Sociedad (de Amigos del País de Asturias) que estas luces y conocimientos sólo pueden derivarse del estudio de las ciencias matemáticas, de la buena física, de la química y de la mineralogía; facultades que han enseñado a los hombres muchas verdades útiles, que han desterrado del mundo muchas preocupaciones perniciosas, y a quienes la agricultura, las artes y el comercio de Europa deben los rápidos progresos que han hecho en este siglo. Y en efecto, ¿cómo sería posible sin el estudio de las matemáticas, adelantar en el arte del dibujo, que es la única fuente donde las artes pueden tomar la perfección y el buen gusto? Ni ¿cómo se alcanzará el conocimiento de un número increíble de instrumentos y máquinas, absolutamente necesarias para asegurar la solidez, la hermosura y el cómodo precio de las cosas? ¿Cómo, sin la química, podrá adelantarse el arte de teñir y estampar las fábricas de loza y porcelana, ni las manufacturas trabajadas sobre varios metales?

G.M. Jovellanos, Discurso sobre la necesidad de cultivar en el Principado el estudio de las ciencias naturales, 1782

La Desamortización

"La sociedad, señor, penetrada de respeto y confianza en la sabiduría y virtud de nuestro clero, está tan lejos de temer que le sea repugnante le ley de amortización, que antes bien cree que si Su Majestad se dignase de encargar a los reverendos prelados de sus iglesias que promoviesen por sí mismos la enajenación de sus propiedades territoriales para volverlas a manos del pueblo, bien fuese vendiéndolas y convitrtiendo su producto en imposiciones de censos o en fondos públicos, o bien dándolas en foros o en enfiteusis perpetua y libres de laudemio, correrían ansiosos a hacer este servicio a la patria con el mismo celo y generosidad con que la han socorrido siempre en todos sus apuros (...)

La primera providencia que la nación reclama de estos principios es la derogación de todas las leyes que permiten vincular la propiedad territorial

G.M. DE JOVELLANOS, Informe en el Expediente de Ley Agraria, 1795

Textos sobre La Revolución Industrial

Los demandantes piden poder exponer a la Corte de Justicia en base a los siguientes hechos:

Que con el pretexto de hacer mejoras en las tierras de propiedad de la citada parroquia (Raunds, Northamptonshire) se privará a los campesinos sin tierra y a todas las personas que tienen derechos sobre las common lands que se pretenden cercar, del indispensable privilegio del que actualmente gozan, es decir, de que sus bueyes, terneros y ovejas puedan pacer a lo largo y ancho de dichas tierras (...) Los demandantes consideran además que el resultado más desastroso de este cercamiento será la casi total despoblación de su ciudad, ahora llena de trabajadores orgullosos y fuertes que, al igual que los habitantes de otras parroquias "abiertas" son el vigor y la gloria de la nación, el sostén de su flota y de su ejército. Bajo el empuje de la necesidad y de la falta de trabajo, se verán obligados a emigrar en masa hacia las ciudades industriales, en donde la naturaleza misma del trabajo en el telar o en la fragua reducidiría pronto su vigor, debilitaría a su descendencia y podría hacerles olvidar poco a poco ese principio fundamental de obediencia a las leyes de Dios y de su país que constituye el carácter peculiar de esos sencillos y fieros campesinos que es fácil encontrar en las zonas de los openfields y de los que en gran medida depende el orden y la tranquilidad del Estado...

Ya se han comprobado estos daños en muchos otros casos de cercamientos, y ellos opinan que presentando el problema al Parlamento (que constitucionalmente es protector y patrono de los pobres) sus derechos no podrán dejar de ser tutelados frente a la ley en discusión.

Diario de la. Cámara de los Comunes, del 19 de julio de 1797.

Los obreros ingleses y el maquinismo

La invención y el uso de la máquina de peinar la lana, que tiene por efecto reducir la mano de obra de manera muy inquietante, inspira (a los obreros) el temor serio y justificado de llegar a ser, ellos y sus familias, una grave carga para el Estado.

Constatan que una sola máquina, atendida por una persona adulta y servida por cinco o seis niños, realiza tanto trabajo como treinta hombres trabajando a mano según el antiguo sistema (...).

La introducción de la citada máquina tendrá por consecuencia casi inmediatamente el privar de sus medios de existencia a la masa de los obreros. Todos los negocios serán acaparados por algunos empresarios poderosos y ricos (...). Las máquinas, cuyo uso lamentan los peticionarios, se multiplican rápidamente en todo el reino, experimentándose ya cruelmente sus efectos: un gran número de obreros se encuentran sin trabajo y sin pan. Con dolor y en la más profunda angustia ven aproximarse el tiempo de miseria en el que 50.000 hombres, con sus familias, privados de todos los recursos, víctimas del acaparamiento, lucrativo para algunos, de sus medios de existencia, se verán reducidos a implorar la caridad de las parroquias.

Petición de los obreros a los Comunes, "Diario de la. Cámara de los Comunes " 1794. Trad. por José U. Martínez Carreras.

Trabajo de mujeres y niños

Seguramente no hay ni un solo fabricante, que se haya establecido en Postdam y Berlín desde mediados del siglo XVIII, que no haya requerido niños del orfanato de Postdam para su empresa. Las condiciones estipuladas son siempre parecidas, y consisten en que el orfanato proporciona los niños y que asumía los gastos por su parte; los fabricantes aceptan instruir a los niños-por patriotismo- en la especialidad requerida, sin salario, salvo alojamiento y combustible...

(Escritor anónimo de 1824, Cit. C. Lis, p.183)

En el taller, cada mujer tenía su pieza colgada ante ella y una colección de pinceles de diferentes grados de finura según el tamaño del objeto que debía reproducirese, y con colores según el modelo lo requiriese, una buena trabajadora podía ganar dos libras por semana, aunque lo más normal es que se ganase mucho menos.

(CHAPMAN Y CHASSAGEN, "European textile printers" pp. 95, 96, 194)

El sistema doméstico

Antes de la introduccción de las máquinas, el hilado y el tejido de las materias primas tenía lugar en casa de los trabajadores. La esposa y las hijas hilaban las hebras que el marido tejía, o las vendían si el padre de familia no las procesaba él mismo. Estas familias de tejedores vivían generalmente en el campo cerca de las ciudades, y podían salir adelante con sus salarios... De este modo, los trabajadores vegetaban en una existencia relativamente confortable... Su bienestar material era mucho mejor que el de sus sucesores.

(F. ENGELS. "Condition of the working class", p. 37, Cit. M. Berg, pp.77)

Aquí, el campesino vive más del trabajo de sus manos que de los frutos de la tierra; tras haber trabajado en ella parte del día, retorna a casa y toma el huso y la rueca. Arranca las plantas de la tierra, las moja, las seca, las sacude, las rompe, les quita la corteza, desmenuza el lino, lo hila, lo teje, lo blanquea, lo calandra y lo lleva al mercado. este trabajo no tiene fin, y sólo los domingos hay un momento de descanso. Es pan ganado con sudor y trabajo. Si todo esto se calculara en dinero, podríamos ver que su beneficio neto está por debajo de cero. Pero sería erróneo calcular de este modo su trabajo, puesto que moviliza un capital que a él no le cuesta nada, y que si quedara sin utilizar se perdería para la persona desocupada. este capital es el tiempo.

(J.N. SCHWERZ, "Beschreibung der landwirtschaft in Wesfalen und Rheinpreussen", 1816, Cit. P. Kriedte, pp. 77-78.)

La Ilustración

LA ILUSTRACIÓN

- Movimiento Intelectual del S. XVIII. (Siglo de las Luces)

- Creencia en la razón frente al fanatismo religioso y la ignorancia. Somete a una crítica implacable todos los conceptos y valores que eran aceptados simplemente por el peso de la tradición.

- Crítica a los dogmas religiosos.

- Se buscan códigos de conducta morales y éticos basados en la crítica racional y la lógica y no en las creencias.

- Se combate la superstición, el oscurantismo y las devociones populares.

- Nuevo concepto del hombre. El hombre es un ser que, dirigido por su razón, busca su felicidad; ésta se basa en el bienestar material y puede ser medida por la cantidad de riqueza que se posee.

- Se busca potenciar el uso de la razón, mediante un proceso de educación adecuado.

- La Enciclopedia: aportaciones ilustradas en el pensamiento político, económico e histórico (idea de progreso).

- Ilustración: base del liberalismo, romanticismo y nacionalismo del S. XIX.

ORIGEN DE LA ILUSTRACIÓN:

- Inglaterra: S. XVII:

Revolución científica: filosofía deductiva de Descartes y método científico de Newton.

Revolución política (triunfo del parlamentarismo frente al absolutismo real. 1688)

- S. XVIII: influencia de Descartes y Newton en el análisis de la realidad social. (Se trata de analizar las relaciones humanas en todos sus aspectos mediante el método científico)

- Expansión de la ilustración en Francia y Alemania.

- Sociedades ilustradas: Sociedades económicas de amigos del país:

o Fomento de la educación y la formación profesional.

o Difusión de novedades científicas y filosóficas

o Escuelas de agronomía

o Informes económicos

- Publicación de periódicos

- Labor de la masonería (logias)

- La Enciclopedia francesa: D'Alembert y Diderot. Compendio de todos los ámbitos del saber humano, en las ciencias y las letras. Gran éxito de difusión.

o Colaboradores: Voltaire, Rousseau (filósofos), Turgot (economista), Buffón (científico).

PENSAMIENTO POLÍTICO:

- Hobbes (Leviatán, 1651), Locke (Dos tratados sobre el gobierno civil, 1690):

o En su estado natural, todos los hombres son iguales y poseen los mismos derechos: vida, libertad y propiedad.

o Rechazan el absolutismo y la monarquía de origen divino. Piensan que el origen del poder político está en un pacto entre los ciudadanos y el Estado. Los representados ceden sus derechos naturales al Estado, depositario del poder político.

o El poder del Estado no puede arrebatar al hombre sus derechos básicos. Al contrario, sólo se justifica si los defiende.

- Montesquieu (El espíritu de las leyes, 1748):

* Principio de la separación de poderes. El poder debe repartirse entre

* El Legislativo (Parlamento): elabora las leyes.

* El Ejecutivo (Gobierno): hace que se cumplan las leyes.

* El Judicial (Jueces y tribunales): administra la justicia.

- Rousseau (El contrato social, 1762)

o Teoría de la democracia: el pueblo es la única fuente de soberanía política (Soberanía nacional), expresada a través de la voluntad general de los ciudadanos.

o Todos los ciudadanos deben disfrutar de los mismos derechos políticos.

o El ser humano es bueno por naturaleza pero la sociedad, con la competencia y la propiedad privada, lo corrompe.

o Soluciones: la firma de un contrato entre las personas para establecer una ley de obligado cumplimiento, y educar al ciudadano para que sepa vivir en sociedad.

- Voltaire:

o Realiza una crítica al Antiguo Régimen. Propone:

* un sistema político parlamentario.

* la limitación del poder real.

* un sistema impositivo racional que no arruine al pueblo.

- Herder y Fichte:

o Sentaron la base del Volkgeist (espíritu del pueblo). Es el motor que mueve a las naciones.

o Ideas que prefiguran los ideales del romanticismo y el nacionalismo del S. XIX.

EL PENSAMIENTO ECONÓMICO

- Mercantilismo: (Hasta mediados del S. XVIII). Colbert: la riqueza de un país reside en la cantidad de metales preciosos que atesora.

o Es necesario aumentar las exportaciones y disminuir las importaciones.

o El comercio exterior se organiza mediante compañías de comercio.

o Se fomenta la industria mediante la creación de fábricas estatales protegidas por la Corona.

o Para aumentar las exportaciones es preciso crear mercados coloniales, monopolizados por la metrópoli.

En la segunda mitad del S. XVIII las teorías mercantilistas son criticadas por el pensamiento ilustrado:

- Fisiocracia: teoría de los economistas franceses. Quesnay ( Tableau économique, 1758). Nace al calor de la revolución agraria que se estaba produciendo en Inglaterra.

o Critican los monopolios y privilegios reales. (Dicen que no crean riqueza sino que la trasladan de un lugar a otro).

o El origen de la riqueza está en la tierra (revalorización de la agricultura).

o Teoría de la circulación de la riqueza. La agricultura es la única que puede aumentar la cantidad de productos existentes, frente a la industria, que sólo puede transformarlos, o el comercio, que sólo los transporta o los intercambia. Los agricultores reparten la riqueza. Parte va a parar al propietario (rentas) y parte a otros sectores (artesanos y comerciantes que transforman o comercian con los frutos de la tierra).

o El modelo de agricultura defendido por los fisiócratas es:

Grandes propiedades en manos de un único propietario.

Propiedad cultivada de forma intensiva con métodos y técnicas modernas.

o El Estado no debe intervenir en la comercialización de la producción agraria. Laissez-faire, laissez-passer (dejar hacer).Libertad de circulación y de precios de la producción. La cantidad de producción y los precios se ajustarán a las necesidades del mercado de modo natural. Principios del liberalismo económico tradicional.

EL PENSAMIENTO SOCIAL

Los ilustrados, especialmente en Francia, realizaron un ataque a fondo de la sociedad estamental y del estatuto jurídico de los privilegiados. Algunos puntos de esta crítica eran:

- No se podía admitir que un noble -por el solo hecho de serlo- mereciera de la sociedad un trato de favor.

- No se admitía que todo un estamento -la nobleza- no sólo pudiera vivir sin trabajar, sino que considerara que el trabajo manual deshonra.

- No se aceptaba que los nobles disfrutaran de un trato de favor basado, no en méritos personales, sino en la herencia, y que los grupos privilegiados (nobleza y clero) disfrutaran de exenciones con respecto a leyes que deben ser iguales para todos (en especial los impuestos).

- Se atacaban las formas de propiedad características de los estamentos privilegiados, especialmente las tierras vinculadas que sustraían a la venta ingentes cantidades de propiedades agrarias.

EL PENSAMIENTO RELIGIOSO

- La crítica de los ilustrados también se dirigió hacia el clero y sus privilegios.

- Algunos llegaron a poner en duda la existencia de una religión que aceptara ideas (dogmas, misterios) no demostrables mediante la razón.

- Se postulaba un nuevo concepto de religiosidad, la religión natural basada sólo en las conclusiones de la razón humana.

- Algunos ilustrados, con un planteamiento más radical y, en nombre de la razón, llegaron a defender el ateísmo.

Textos sobre el Antiguo Régimen

Informe de un médico sobre la ciudad italiana de Bérgamo (1629)

A pricipios de marzo, al aumentar la penuria, vinieron a esta ciudad unos tres mil pobres, la mayor parte de los cuales, negros, tostados por el sol, extenuados, débiles y en malas condiciones, daban muestras evidentes de su necesidad (...). Y estos pobrecillos que iban vagando por laciudad, destruidos por el hambre (...), morían de cuando en cuando por las calles, por las plazas y bajo el palacio (...). Debiéndose, por los presentes sucesos, deducir una advertencia para saber cómo comportarse en el futuro, se recuerda que sería necesario socorrer a los pobres de los pueblos mandándoles grandes y suficientes limosnas, prohibiéndoles después rigurosamente la entrada en la ciudad, poniendo guardias en las puertas y haciéndoles salir cuando hubieran entrado. Porque actuando de este modo se conseguirá la preservación de la patria de los inminentes males contagiosos, malignos y epidémicos y se esquivará el tedio y el tormento insoportable, el horror y el espanto que implica una multitud rabiosa de gente medio muerta que asedia a todo el mundo por las calles, por las plazas, por las iglesias y a las puertas de las casas, de modo que no se puede vivir con un hedor que apesta, con continuos espectáculos de moribundos y, sobre todo, con tantos rabiosos que no se los puede sacar uno de encima sin darles limosna, y a quien uno da acuden ciento, y quien no lo ha experimentado no se lo cree.

Cit. en C.M.CIPOLLA, Contra un enemigo mortal e invisible, 1993

La nobleza en el Antiguo Régimen.

Monseñor, uno de los grandes de la corte, daba su recepción quincenal en su suntuoso palacio de París. Monseñor estaba en la cámara privada, en el sanctasantórum, el lugar archisacrosanto para la turba de adoradores que aguardaban fuera, en los salones del palacio. Monseñor se disponía a tomar el chocolate. Era capaz monseñor de engullir muy holgadamente un sinfín de cosas, y algunos aguafiestas malpensados suponían que se estaba engullendo a Francia entera más aprisa de lo que hubiera podido creerse. Pero el chocolate matinal no podía cubrir el trayecto hasta el gaznate de monseñor sin el concurso de cuatro mozos bien fornidos, además del cocinero.

Sí. Cuatro hombres hacían falta, los cuatro con vistosa y fastuosa indumentaria para llevar el bendito chocolate hasta los labios de monseñor. Un lacayo traía la chocolatera; un segundo lacayo desmenuzaba el chocolate y lo revolvía con el molinillo; el tercero presentaba ceremoniosamente la servilleta, y el cuarto servía el chocolate a monseñor. Habría sido imposible para monseñor prescindir de uno solo de aquellos servidores de su chocolate sin caer del elevadísimo sitial que ocupaba bajo la admiración de los Cielos. Que sólo se lo hubieran servido tres habría sido indigno, una de las manchas más nefastas que podían afear su blasón. La reducción a dos habría supuesto para él la muerte.

Tenía monseñor una idea realmente magnánima de los asuntos públicos generales y era dejar que todo siguiera su curso propio y natural; en cuanto a los asuntos públicos particulares abrigaba el no menos magnánimo principio de que todo debía seguir también su curso natural: es decir, el que lo encaminaba a consolidar su poder y engrosar sus arcas particulares. Respecto a sus placeres, generales y particulares, monseñor abrigaba otra idea nobilísima, la de que el mundo había sido creado para satisfacerlos. La leyenda de su divisa decía: «Mía es la tierra y todo cuanto hay en ella, dice monseñor».

Sin embargo monseñor había ido poco a poco comprobando cómo en sus asuntos, privados y públicos, se deslizaban ciertos apuros y dificultades de carácter harto prosaico, y por ello se había visto forzado a aliarse con un recaudador general. Sucedió así en el caso de la Hacienda pública, porque monseñor no sabía de ella ni palabra, y consiguientemente debía ponerla en manos de alguien que la entendiera; y en el caso de las finanzas particulares, porque los recaudadores generales eran ricos, mientras que monseñor, después de generaciones dadas a fastuosos lujos y despilfarros, era cada vez más pobre. De ahí que monseñor hubiera sacado a su hermana de un convento, a tiempo todavía de impedir que tomara el velo, y se la diera en recompensa a un recaudador general muy rico, pero pobre en linaje. El cual recaudador general, con su correspondiente bastón de puño de oro, hallábase a la sazón entre la concurrencia que llenaba los salones, y era objeto de mucha lisonja y reverencia por parte de aquella humanidad... Exceptuando siempre, claro está, la superior humanidad de la sangre de monseñor, porque ésta, sin excluir a su propia esposa, le miraba con el más absoluto desprecio.

El recaudador general era hombre suntuoso en grado eminente. Treinta caballos llenaban las caballerizas, veinticuatro criados le atendían en las cámaras, seis damas de compañía asistían y servían su mujer.

(En los salones de monseñor pululaban) militares de alta graduación horros de todo saber y ciencia militar; oficiales de marina sin la menor idea de lo que es un barco; funcionarios ignorantes de los negocios públicos; clérigos desvergonzados, mundanos hasta el colmo, de ojos sensuales, lengua suelta y vida licenciosa; todos de lo más inepto y negado para las vocaciones que representaban, tremendos embusteros en su afectación de pertenecer a ellas; pero todos, próxima o remotamente, de la misma clase y prosapia de monseñor, y en consecuencia fraudulentamente promovidos a un sinfín de cargos públicos en que todo eran prerrogativas y lucro... hay que decir que los de tal especie se contaban por docenas de docenas. Y no abundaban menos las personas sin relación inmediata con monseñor o con el Estado, pero sin relación asimismo con nada que fuese real, sin la menor sombra de trayectoria ni de finalidad positiva en sus divagantes existencias. Médicos que amasaban grandes fortunas prescribiendo exquisiteces para curar achaques imaginarios y de todo punto inexistentes. Arbitristas que habían descubierto toda suerte de panaceas para los pequeños males que aquejaban al Estado, excepto el de ponerse a trabajar en serio para extirpar de veras una sola de esas lacras, aturdían con su cháchara a cuantos incautos les prestaban oídos en la recepción de monseñor. Exquisitos caballeros de la más noble cuna vegetaban en el palacio de monseñor en el más ejemplar estado de languidez y enervamiento.

La lepra de la irrealidad desfiguraba a todos los seres humanos del séquito de monseñor. Claro que cuantos frecuentaban el suntuoso palacio de monseñor iban correcta y admirablemente vestidos, lo cual no deja de ser un consuelo. Si resultara que el día del Juicio sólo hubiera de ser un concurso de trajes, todos los allí presentes estaban salvados para la eternidad. Qué cabelleras tan bien rizadas, empolvadas y engomadas, qué finura de cutis artificialmente conservados y compuestos, qué bizarría de sables para deleite de la vista, qué delicadeza de perfumes en honor del sentido del olfato, cuántos y cuántos primores. Los exquisitos caballeros del más alto linaje ostentaban alhajas que tintineaban al compás de sus lánguidos movimientos, áureos pinjantes con repique de preciosas campanillas, y toda aquella música celestial, el frufrú de las sedas, los brocados y la fina lencería...

(Ch. Dickens: Historia de dos ciudades. Pags. 109 y ss.)

Nobleza y tercer estado

(...) Se descubrían fácilmente entre los nobles inmensas diferencias; unos aún poseían grandes propiedades y otros apenas si tenían para vivir en el solar paterno. Los primeros pasaban la mayor parte de la vida en la Corte; los segundos conservaban con orgullo en el interior de sus provincias una oscuridad hereditaria (...). Quienquiera que hubiera pretendido establecer fielmente el orden de la nobleza, se habría visto obligado a recurrir a numerosas clasificaciones; habría tenido que distinguir al noble de espada del noble de toga, al noble de Corte del noble de provincia, a la nobleza antigua de la nobleza reciente.(...) No obstante, se veía reinar en el seno de ese gran cuerpo cierto espíritu homogéneo: todo él obedecía a ciertas reglas fijas, se gobernaba de acuerdo con determinados usos invariables e imponía ciertas ideas comunes a todos sus miembros. A primera vista se podía creer que en Francia las clases medias formaban el tercer estado, el cual se encontraría situado entre la aristocracia y el pueblo. Pero no era así. Es cierto que éste incluía a las clases medias, pero también se componía de elementos de naturaleza extraños a ellas. El comerciante más rico, el banquero más opulento, el industrial más hábil, el hombre de letras, el sabio, podían formar parte de dicho estado, igual que el modesto propietario de tierras, el tendero o el campesino que cultivaba los campos. De hecho, todo hombre que no fuera noble o sacerdote formaba parte del tercer estado. Así pues, figuraban en él ricos y pobres, gentes ignorantes y gentes ilustradas (...)

El tercer estado y la nobleza estaban mezclados así en el mismo suelo; pero formaban en él como dos naciones distintas que, aunque vivían bajo las mismas leyes, resultaban sin embargo extrañas entre sí. De estos dos pueblos, uno reponía sin cesar sus fuerzas y cobraba otras nuevas, y el otro iba perdiendo de día en día sin recuperar nada.

A. TOCQUEVILLE, El Antiguo Régimen y la Revolución, 1856.

Conceptos del tema: El Antiguo Régimen

Conceptos del tema: La Revolución Industrial

lunes, 20 de octubre de 2008

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

I .-TRANSFORMACIONES

1.- Situación económica anterior a la industrialización

Agricultura.

- Economía de base agraria.

- Aumento demográfico. Reparto desigual de la población.

Comercio.

- Siglo XVIII. Aumento del comercio colonial.

- Las grandes potencias coloniales dominan el comercio (Francia, Inglaterra).

- Intercambio desigual (importación de materias primas, exportación de productos manufacturados).

Industria.

- Aparece el Domestic system o putting out system (industria rural doméstica):

• El comerciante proporciona al agricultor la maquinaria (telar) y la materia prima (lana)

• El agricultor, junto con su familia, confecciona el producto textil en su propia granja, en los períodos libres que le deja su trabajo en el campo.

• El comerciante recoge el producto manufacturado y descontando el precio de la materia prima y el alquiler de la maquinaria, paga la ganancia al agricultor.

• De esta manera el comerciante burla el control de los gremios de las ciudades y el agricultor complementa el escaso beneficio que obtiene del campo.

• El comerciante pone a la venta el producto en el mercado regional o a larga distancia.

2.- Transformaciones agrarias en Europa.

2.1.- Principales cambios.

Abolición del feudalismo (Revolución francesa. 1789)

- Supresión de derechos feudales

- Abolición de la servidumbre (los siervos se convierten en campesinos libres o jornaleros).

- Propiedad privada de la tierra (pasa a manos de la gran burguesía)

- Cercamientos de tierras (enclosures, en Inglaterra desde el S. XVIII)

- Concentración parcelaria.

II.- LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.

1.- La Revolución industrial en Gran Bretaña.

Para el triunfo de la Revolución industrial en G. Bretaña fue preciso un proceso de transformaciones agrarias conocido como la Revolución agrícola:

1.1.- La revolución agrícola.

Enclosures (cercamientos) a partir de 1760.

- Enclosures privadas.

- Enclosures parlamentarias. Enclosure Act (cercamiento legislado por el Parlamento)

- 1801: Se promulga la Ley General de Cercamientos (General Enclosure Act)

Consecuencias de los cercamientos:

- La burguesía acapara y concentra las mejores fincas.

- Proletarización del campesinado: campesinos libres (arrendatarios) y jornaleros.

- Incremento de la producción y la productividad.

- Excedentes de mano de obra para la industria.

- Avances técnicos:

- Eliminación del barbecho.

- Rotación continua de cultivos que regeneran el suelo.

- Mejora de herramientas tradicionales e incorporación de otras nuevas.

- Selección de semillas

- Selección en la cría de animales y estabulación del ganado.

1.2.- La revolución demográfica.

- Mayor producción y productividad agrícola >>>>> Mejor alimentación.

- Fin de las crisis de subsistencia.

- Avances en la medicina y mayor higiene >>>>> Descenso brusco de la mortalidad catastrófica >>>>> Boom demográfico.

- Se produce la transición demográfica: paso del Ciclo Demográfico Antiguo al Ciclo Demográfico Moderno.

1.3.- Innovaciones técnicas.

Sustitución del trabajo humano por máquinas: Lanzadera volante (Kay, 1733); Hargreaves: jenny (1763); Arkwright: frame (1768);Crompton: mule (1779); Cartwrigt: telar mecánico (1785); (Watt: máquina de vapor: 1785). La máquina de vapor se aplica a la industria textil y metalúrgica y a los transportes. Roberts: telar automático (1822). La máquina de vapor se aplicó a los transportes: la locomotora (Stephenson) y el barco de vapor.(revolución de los transportes).

1.4.- Transformaciones en el comercio interior y exterior.

Se produce para el mercado en vez de para el autoconsumo. Aumenta la demanda.

El comercio interior aumenta debido a:

- La expansión demográfica.

- El aumento del poder adquisitivo.

- La liberalización de los intercambios (eliminación del proteccionismo: aduanas interiores)

- La mejora de las comunicaciones.

El comercio exterior aumenta gracias a:

- El gran poderío naval británico.

- El monopolio de las compañías comerciales coloniales.

- La carrera por el dominio colonial.

1.5.- Sectores industriales.

La revolución industrial afectó al conjunto de la economía, por las conexiones entre los distintos sectores productivos. La mecanización impulsó la minería del carbón por las necesidades de cok que tenían la siderurgia y las máquinas de vapor; la siderurgia porque buena parte de las máquinas eran de hierro; la ingeniería mecánica para la construcción de máquinas; las comunicaciones por la necesidad del comercio.

1.5.1.- El algodón

Primer sector en adoptar la técnica y la organización productiva del sistema fabril. Los británicos consiguieron limitar la importación de tejidos de algodón de la India (1701), eliminando la competencia. La expansión de la economía esclavista y las plantaciones beneficiaron a esta industria.

Comercio triangular: la trata de esclavos impulsaba la manufactura algodonera, el crecimiento de esta manufactura exigía crecientes cantidades de algodón en rama, que era producido por esclavos en las plantaciones americanas.

1.5.2.- La minería.

• La minería del carbón se asocia a la siderurgia, y ésta abastece a otras industrias de material para sus máquinas herramientas.

• En las explotaciones mineras se crearon los precedentes de la máquina de vapor. Newcomen aplicó el vapor a las bombas de agua. Watt adaptó el vapor de estas máquinas a otros sectores, como las fábricas textiles.

• Se emplearon los raíles de hierro para acarrear el mineral a la superficie por medio de vagonetas. Esto impulsaría la industria siderúrgica.

• Ensamblando la máquina de vapor a unas vagonetas se llegó al ferrocarril.

1.5.3.- La siderurgia.

Al principio se usó el carbón vegetal. Pero la escasez de madera hizo buscar otra fuente de energía: el carbón mineral. En 1709 se utilizó el cok para fundir el mineral de hierro dentro de un horno, colaborando a la producción barata y masiva de hierro.

1.5.3.- Los transportes.

Objetivos: reducir las distancias y favorecer el comercio.

1830: primera línea de ferrocarril entre Londres y Manchester. (Locomotora de Stephenson)

El ferrocarril impulsó a los sectores de la minería (carbón: fuente de energía para las locomotoras), y la metalurgia (maquinaria y raíles de hierro).

1.6.- Gran Bretaña a la cabeza de la industrialización.

En 1851 la Exposición Universal de Londres mostraba al mundo un país orgulloso de sus logros. Inglaterra era "el taller del mundo". Gran Bretaña mantuvo su hegemonía económica mundial hasta 1870, en que fue superada por Alemania y EE.UU.

2.- La industrialización en Europa.

2.1.- Condicionantes.

En Europa continental la industrialización fue más tardía y supeditada totalmente a la británica. Condicionantes que dificultaban el proceso:

- Una estructura agraria con pervivencias feudales (el campesinado aún no estaba emancipado)

- Una alta nobleza que no invertía en sus tierras, limitándose tan sólo a recibir las rentas, sin preocuparse de la productividad.

- Numerosas barreras arancelarias (aduanas interiores) que dificultaban el comercio.

- Falta de mercado, (economía cerrada, de subsistencia).

2.2.- Diferencias.

• En Europa continental los sectores que empujaron la industrialización fueron la siderurgia y la minería, vinculada al desarrollo de los ferrocarriles, ya en la 2ª fase de la revolución industrial.

• La regiones más industrializadas fueron Bélgica, el norte de Francia y la Renania alemana.

• La aportación inversora procedió de la banca (Hermanos Peréire en Francia, p.ej.)

• La inversión no partió de la iniciativa privada sino de los Estados (Caso de Rusia o de Italia).

• Se contó también con las inversiones exteriores, principalmente británicas.

• Desequilibrios regionales: mientras algunas zonas como el Sarre, Cataluña, el Piamonte, el Norte Francés o Sajonia se industrializan profundamente, el resto de regiones continuaron con atrasos estructurales y una economía agrícola tradicional.

2.3.- La revolución de los transportes.

La expansión de los transporte contribuyó a la exportación de la industrialización fuera de G. Bretaña.

- Los ferrocarriles tuvieron un gran desarrollo en todo el continente.

- La navegación fluvial también experimentó un gran impulso: construcción de canales en donde era posible utilizar los ríos navegables para el transporte: Danubio, Elba, Rhin, Sena, Volga, etc.

- En la navegación marítima los antiguos barcos de vela fueron sustituidos por los de vapor y la madera por planchas de hierro. Se intensificaron los transportes transoceánicos. Se abrieron canales como el de Suez (1869) o el de Panamá (proyectado en 1880 y construido en 1904-1914).

2.4.- Francia.

En Francia el lastre de la Revolución frenó el desarrollo económico.

Los aspectos desfavorables para la industrialización eran:

- La agricultura estaba en manos de campesinos que seguían utilizando métodos tradicionales.

- Los propietarios nobles eran rentistas no interesados en el proceso productivo.

- La agricultura tenía aún pervivencias feudales.

- Los agricultores mantenían una agricultura de subsistencia, mientras los nobles, el Estado y la Iglesia gastaban enormes fortunas en artículos de lujo.

El primer estímulo para la industrialización provino del Estado (Colbertismo). Pero las empresas estatales tenían un desarrollo artificial, creadas sólo para abastecer a la Corona y la nobleza.

La Revolución Francesa acabó con esta situación y preparó el camino para la industrialización francesa:

- Desterrando los privilegios hereditarios

- Salvando los derechos de propiedad de la burguesía

- Creando un clima favorable a la iniciativa individual.

• Sin embargo, la guerra revolucionaria y las guerras napoleónicas obstaculizaron la industrialización.

• Además, al hacerse la revolución desde abajo, el reparto de tierras a los campesinos desestimuló su emigración a la ciudad e impidió la reorganización de la agricultura en un sentido capitalista como se había hecho en G. Bretaña.

• El predominio de la agricultura en la economía actuó de freno para la industrialización.

Hasta 1830-1840 no podemos hablar de un despegue industrial en Francia. Éste vino de la mano del ferrocarril y del crédito y la inversión (banca y bolsa). Aparición del Credit Mobilier

2.5.- Alemania.

- La región más industrializada de Alemania era Prusia.

- Los sectores industriales más fuertes eran los de la industria pesada: hierro, acero y bienes de equipo.

Las características de la economía alemana en estos momentos eran:

En la parte oriental dominaban los terratenientes (Junkers: carácter semifeudal).

A falta de iniciativa privada fue el Estado quien inició algunas empresas industriales.

Se llevará a cabo una reforma agraria "desde arriba", con una política económica más liberal.

La emancipación de los siervos creó una mano de obra libre.

La gran propiedad siguió desempeñando un papel primordial en la economía agraria.

Una revolución demográfica creó una reserva de mano de obra para la industria.

El territorio estaba dividido en más de 30 pequeños estados

1834: Unión Aduanera (Zollverein). Alemania queda unificada en una zona de libre comercio.

Se construyeron líneas de ferrocarril financiadas con capitales extranjeros.

La expansión del ferrocarril arrastró a los sectores de la minería y la siderurgia.

Bismarck se apoyó en la nobleza agraria, la burguesía industrial y el Ejército para impulsar la unificación alemana.

Proteccionismo: Arancel de 1879.

Estrechas relaciones entre la industria y los bancos.

Los sectores punteros de la industrialización alemana fueron la industria pesada y la química. Pero quedaron intactos algunos sectores preindustriales (inmenso sector agrario). Economía dual.

2.6.- Regiones periféricas.

Conforman el tercer empuje industrializador y fue posible su expansión gracias al papel estatal.

Austria: Potente industria algodonera, importantes redes ferroviarias y producción de hierro y carbón similar a la alemana. Pero su industria estaba muy localizada y los ferrocarriles dependían del capital francés.

Hungría: Era un país agrario con una estructura económica y social típica de la Europa Oriental. La unión con Austria favoreció sus exportaciones de cereales. En 1896-97 su red ferroviaria igualó a la austriaca.

Italia: Diferencias regionales fuertemente marcadas. Norte industrializado (Génova, Milán y Turín), frente a un sur agrario.

Escasas comunicaciones internas y falta de yacimientos de carbón.

Cavour usó la expansión del ferrocarril para impulsar la unificación y la apertura de Italia al exterior.

Italia fue un exportador de productos agrarios y consumidor de productos industriales del exterior, hasta 1857, cuando empezó a desarrollarse el ferrocarril. A partir de la unificación el ferrocarril se expandió enormemente, pero con importaciones de componentes desde el exterior, y ayuda estatal.

El Sur apenas se vio afectado por el desarrollo, viéndose obligado a una gran oleada migratoria.

Escandinavia: Dinamarca, Suecia y Noruega eran, a mediados de siglo, países agrarios sin apenas industria moderna. Su industrialización vino de la mano de los capitales británicos y alemanes, con préstamos gubernamentales, orientándose hacia los ferrocarriles y la minería.

Imperio Ruso:

Rusía tenía un retraso de unos 50 años respecto a las naciones más industrializadas. Era un país rural, con una agricultura atrasada que apenas cubría la demanda interna. La emancipación de los siervos (1861) no mejoró la situación. La corona inició el camino a la industrialización por razones estratégicas y de prestigio. Se extendió la red ferroviaria con capital francés. Progresivamente las líneas férreas pasaron a manos del Estado y en 1903 Rusía tenía la mayor red ferroviaria de Europa.

Rusia siguió siendo, hasta la revolución, una economía atrasada con una industria moderna implantada desde el extranjero. La revolución industrial rusa fue incompleta.

Península Ibérica:

- El proceso de industrialización fue muy limitado en regiones concretas.

- La riqueza minera llevó al desarrollo de la minería.

- Desde 1860 se construyó una primera red de ferrocarriles con capital francés.

- Las regiones más evolucionadas fueron la catalana (textil) y la vasca y asturiana (siderurgia). El complejo industrial del sudeste (Málaga), decayó fracasando a finales del siglo.

- La pérdida de las colonias acabó con las pocas industrias "modernas" poco competitivas en los mercados mundiales.

3.- La industrialización fuera de Europa.

3.1.- EE.UU.

- El despegue industrial de EE.UU. se produce tras la Guerra de Secesión.

- En la base de su crecimiento económico está la gran importancia de los recursos naturales y la oferta ilimitada de tierras.

- Inexistencia de la renta de la tierra ("expropiada" a las tribus indígenas y repartida gratuitamente entre los colonos)

- Bajos costos de producción en un cultivo extensivo y mecanizado, con escasez de mano de obra.

- Formación de un inmenso mercado interior.

- El maquinismo fue adoptado desde un principio en la industria.

- La siderurgia fue la base de la Revolución Industrial estadounidense.

- Gran expansión de los ferrocarriles. Tendido ferroviario de costa a costa.

- Concentración de empresas desde los años 90 (trust y holdings con grandes recursos financieros).

- Innovaciones tecnológicas en la industria: "taylorismo" y producción en cadena.

3.2.- El Japón Meijí.

La civilización japonesa permaneció cerrada en sus estructuras feudales durante siglos. Pero la presión de las potencias coloniales occidentales hizo que en 1853 se abrieran varios puertos al tráfico comercial con el exterior. Se firmaron tratados que favorecían a las potencia europeas.

- En 1868 el emperador inauguró una etapa de carácter ilustrado: la era Meiji. Etapa marcada por la industrialización con pervivencias tradicionales. Formación de técnicos japoneses en Occidente.

- La industrialización vino de la mano del estado. Se financió con impuestos al campesinado.

- Se constituyeron grandes entramados industriales: (zaibatzus).

- Los sectores más dinámicos fueron el textil (con elevadas exportaciones) y la industria pesada (vinculadas a un creciente militarismo).

III.- LA SEGUNDA FASE INDUSTRIALIZADORA.

- 1873-1890: período de crisis económica.

- De 1890 a 1914 se produce un nuevo avance en la industrialización.

- Globalización del comercio dominado por las potencias europeas en una "economía-mundo" que llevó a la expansión y formación de grandes imperios coloniales.

1.- La edad del acero.

- El acero sustituyó al hierro en los transportes, la construcción, la maquinaria y la industria ligera.

- Esta sustitución fue posible por los avances técnicos.

- Hubo una nueva expansión de la industria siderúrgica (Alemania:Renania. Krupp y Thyssen).

2.- La industria química.

- La industria química estuvo muy vinculada a la 2ª fase de la revolución industrial .

- En combinación con las nuevas fuentes de energía (electricidad y petróleo) permitió el desarrollo y aplicación de nuevas utilidades (petroquímica y electrólisis)

- Alemania se puso a la cabeza del sector petroquímico con grandes empresas (Basf, Hoescht, Agfa...)

3.- Las nuevas energías.

- En esta 2ª fase fueron la electricidad y el petróleo los motores de la industrialización.

- La electricidad presenta grandes ventajas frente al carbón (facilidad de transporte).

- La electricidad se aplicó primero a la iluminación urbana y después al transporte y la industria.

- El petróleo alcanzará su protagonismo en el S. XX gracias a la expansión del automóvil.

4.- La organización de la producción.

4.1.- La organización del trabajo.

- División del trabajo y especialización del trabajador.

- Taylorización: Aplicación de procedimientos mecánicos al proceso de fabricación, y descomposición de las tareas (el trabajador no interviene en la fabricación del producto en todos sus aspectos, sino en una parte muy concreta del proceso)

- Desarrollo de las cadenas de montaje. Fabrica de automóviles de Henry Ford.

4.2.- La organización del capital.

- Concentración financiera y prácticas de monopolio en el control del mercado (trusts y holdings)

- Trust: concentración vertical. Fusión de empresas que cubren todo el proceso productivo, hasta el producto final.

- Holding: concentración horizontal. Fusión de empresas del mismo sector.

martes, 14 de octubre de 2008

La A.I.T. frente a la guerra

El Congreso confirma las resoluciones de los precedentes congresos internacionales concernientes a la acción en contra del militarismo y el imperialismo y recuerda que la acción contra el militarismo no puede ser separada del conjunto de la acción contra el capitalismo.

Las guerras entre estados capitalistas son, en general, la consecuencia de su concurrencia sobre el mercado del mundo, porque cada Estado no tiende solamente a asegurar mercados, sino a adquirir otros nuevos, principalmente por la dominación de los pueblos extranjeros y la conquista de sus tierras. Estas guerras resultan de la incesante concurrencia provocada por los armamentos del militarismo, que es uno de los instrumentos principales de la dominación de la burguesía y de la esclavización económica y política de la clase obrera.

Las guerras se ven favorecidas por los prejuicios nacionales que han sido cultivados sistemáticamente en interés de las clases dominantes, a fin de desviar a la masa proletaria de los deberes de clase y de sus deberes de solidaridad internacional.

Las guerras son, por lo tanto, la esencia del capitalismo y no cesarán más que por la supresión del sistema capitalista.

El Congreso declara:

Si una guerra amenazara con estallar, es un deber de la clase obrera en los países afectados, y de sus representantes en los Parlamentos, (...) el de hacer todos sus esfuerzos por impedir la guerra, por todos los medios que les parezcan mejores y más apropiados y que, naturalmente, varían según lo agudo de la lucha de clases y la situación política general.

No obstante, en el caso de que la guerra estallara, tienen el deber de interponerse para que cese inmediatamente y de utilizar, con todas sus fuerzas, la crisis económica y política creada por la guerra para agitar a las capas populares más amplia y precipitar la caída de la dominación capitalista.

(Congreso de la Internacional Socialista. Stuttgart, 1907)

Discurso del líder socialdemócrata Haase al Reichtag, 1914

Nos hallamos ante la hora del destino. Las consecuencias de una política imperialista, que ha provocado un largo período de rearme mundial y agravado los conflictos de los pueblos entre sí, acaban de abatirse como una riada sobre Europa. La responsabilidad de ello recae sobre los que han dirigido esta política; por nuestra parte, la rechazamos totalmente. La socialdemocracia ha combatido con todas sus fuerzas el desarrollo catastrófico de tal política, y se ha opuesto a ella por medio de poderosas manifestaciones celebradas simultáneamente en todos los países, particularmente en los de estrecha relación con nuestros hermanos franceses. Pero su esfuerzo por salvar la paz ha sido baldío. En el presente nos hallamos ante el hecho brutal de la guerra. Nos sentimos angustiados por el horror de la invasión con que nos amenazan nuestros enemigos. Hoy no tenemos que decidirnos por o contra la guerra, sino sobre la cuestión de los medios demandados para asegurar la defensa del país… Para nuestro pueblo y su futuro de libertad, la victoria del despotismo de Rusia (…) sería un acontecimiento de una gravedad incalculable. Por lo tanto, hacemos ahora lo que siempre hemos prometido hacer: a la hora del peligro no abandonaremos a nuestra patria. Al actuar así, nos sentimos al unísono con la Internacional que nunca ha dejado de reconocer el derecho de cada pueblo a la independencia y a la defensa de su territorio, al igual que nosotros condenamos toda guerra de conquista. Nosotros exigimos que, una vez asentada la seguridad de Alemania y nuestros enemigos estén dispuestos a hacer la paz, se entablen inmediatamente negociaciones y se concluya una paz que facilite la amistad con los pueblos que nos rodean.

(Según J. KUCZYNSKI, “Der Ausbruch des resten Weltkrieges und die deus Tsche Sozialdemokratie”, Berlín, Akademie Verlag, 1957; páginas 197-198)